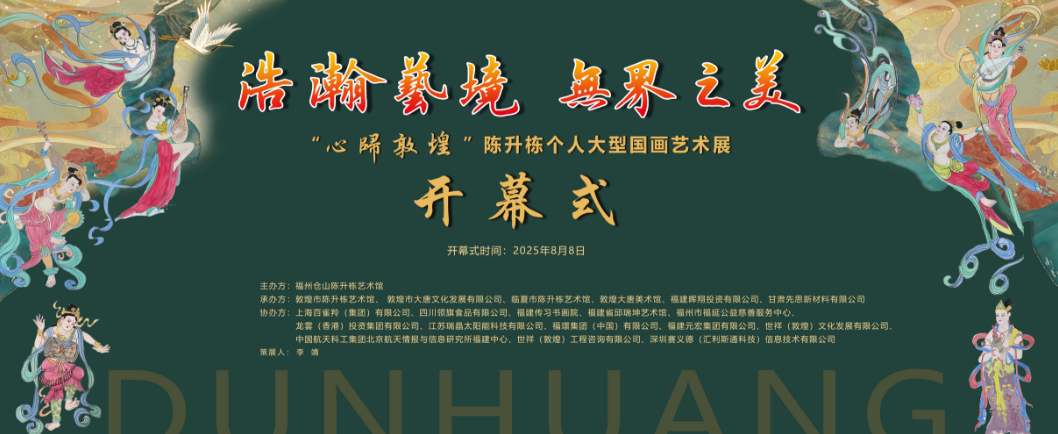

当敦煌的月光漫过壁画上的桂树,当丝路的晚风拂动画中的兔影,8月8日,国家一级美术师陈升栋的个人画展以“心归敦煌”为引,在近千幅参展作品中,玉兔图系列如一枚温润的玉璧,以笔墨为霜、以丹青为月,将玉兔的灵秀、皎洁与传说的温情凝于宣纸,让归心之旅在月魂的清辉里,触到跨越千年的柔软与思念。

陈升栋画玉兔,最得“灵而不狡,洁而不寒”之妙。他笔下的玉兔,不是简单的月宫灵宠,而是“神话与人间的使者”——是捣药时的专注,是戏桂时的憨态,是望月时的凝思,每一笔都藏着对“团圆”的祈愿,对“纯净”的向往,恰如敦煌壁画中那些与月共生的神祇,以温柔姿态守护着人间的念想,让“心归”不止于抵达,更在于对“美好永恒”的坚信。

观其《月窟捣药》,墨色如月华般清透,笔锋似玉杵般温润。玉兔立于月窟前,前爪握着玉杵,正捣着药臼中的灵药,玉杵以留白勾勒,泛着冷光,药臼以淡赭石点染,透着古朴的质感,与玉兔的雪白形成“暖与冷”的交融。它的绒毛以淡墨与留白晕染,耳尖的粉红以细笔点出,似带着体温,眼神专注地盯着药臼,胡须以焦墨轻扫,随动作微微颤动,藏着“为人间捣制灵药”的虔诚。背景的桂树以花青与墨色点染,花瓣飘落,与月窟的云雾(以淡墨晕染)相融,墨色浓淡间,仿佛能听见玉杵捣药的“叮咚”声与桂叶的沙沙声,让人想起“玉兔捣药成,赠饮可延年”的传说,恰如归心之人在敦煌的壁画前,于古老传说中找到对“平安”的永恒期盼。他画玉兔的“劳”,不画其苦,而画其“默默守护”的温情,让这月窟捣药成为“善意传递”的象征。

赏其《桂下戏月》,则见墨色如桂香般清甜,笔锋似兔跃般灵动。玉兔在桂树下嬉戏,一只前爪扑向飘落的桂花瓣,以淡墨勾勒,另一只爪踩着石凳,身体腾空,以留白与淡墨表现轻盈的姿态,尾巴翘起如雪球,藏着“不知人间愁”的憨。桂树的枝干以焦墨皴擦,与玉兔的柔形成“刚与柔”的对话,月轮以留白高悬,月光洒在玉兔身上,似镀上一层银霜,墨色轻浅处似有流萤飞舞,与玉兔的戏耍形成“动与趣”的呼应,让人感受到“神话里的灵宠,也有孩子气的天真”。陈升栋画玉兔的“趣”,不是刻意的卖萌,而是让这份活泼藏在“自然本真”里,打破了“神话形象必高冷”的偏见,恰如归心之人在敦煌的庄严里,发现那些壁画细节中藏着的“人间烟火气”。

更动人的是他的《兔影映敦煌》,墨色里藏着时空的叠印,笔锋间透着归心的共鸣。玉兔的影子落在敦煌的壁画上,与壁画中的月宫、桂树相融,它的捣药动作与壁画里的供养人“献宝”姿态相契,月轮既是神话的月,也是敦煌壁画中的“明月宝珠”,让“心归敦煌”的意涵在“神话传说”与“千年文明”间流转。玉兔的眼神望向壁画中的飞天,似在交换“守护美好”的约定,墨色浓淡间,仿佛能听见月窟的捣药声与壁画的梵音相和,让人感受到“无论古今,对‘团圆与平安’的向往,从未改变”的奇妙。他将玉兔与敦煌元素相融,让灵兔成为“连接神话与现实”的纽带,让归心之旅在对“永恒美好”的追寻中愈发柔软。

为何陈升栋的玉兔图能如此直击人心?只因他抓住了“玉兔之魂”——那是洁白里的纯(不染尘埃的绒毛,藏着“纯粹无杂质”的美好,是对“初心”的隐喻),是传说里的暖(捣药赠人间、伴嫦娥的故事,藏着“守护与陪伴”的温情,是对“团圆”的期盼),是归心的映照(它对月宫的眷恋,恰如人对敦煌的向往,都是“找到心灵寄托”的旅程)。

8月8日,让我们走进敦煌,在陈升栋近千幅作品的盛宴中,遇见这些从笔墨中跃出的玉兔。它们的影子与敦煌的月光重叠,它们的传说与壁画的故事共鸣,相信这组玉兔图系列,会让“心归敦煌”的旅程多一份温柔——原来归心不必轰轰烈烈,有时只是像玉兔守着月宫般,守着心中那份对美好的坚信,便已足够。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 甘肃频道

| 甘肃频道

津公网安备 12011302120484号

津公网安备 12011302120484号