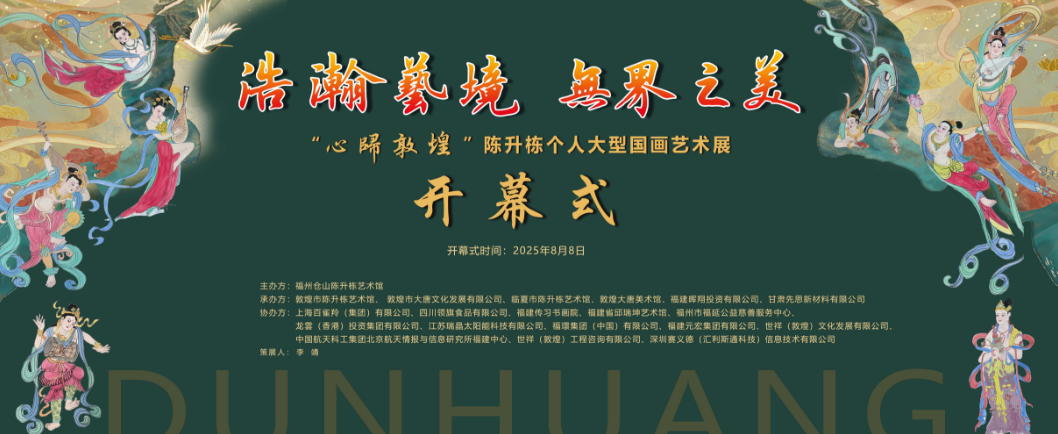

当敦煌的风沙漫过古道的蹄痕,当丝路的阳光照见画中的驴影,8月8日,国家一级美术师陈升栋的个人画展以“心归敦煌”为引,在近千幅参展作品中,五驴图系列如一组沉默的史诗,以笔墨为蹄、以丹青为鬃,将驴子的坚韧、憨厚与负重的担当凝于宣纸,让归心之旅在负重前行的身影里,触到最质朴的生命力量。

陈升栋画五驴,最得“于平凡见伟大”之妙。他笔下的五驴,不是简单的牲畜群像,而是“人间负重者”的缩影——是拉磨时的专注,是驮货时的沉稳,是休憩时的亲昵,每一笔都藏着对“平凡坚守”的敬意,对“踏实前行”的礼赞,恰如敦煌石窟里那些默默搬运石料、研磨颜料的匠人,以一生的负重诠释“归心”二字:心之所向,便是负重也甘之如饴。

观其《山道驮货》,墨色如山路般厚重,笔锋似驴蹄般扎实。五驴列队走在山道,为首的老驴鬃毛以焦墨狂扫,驮着半人高的货囊,以浓墨勾勒,带子勒进肩胛,以淡墨凸显,却依旧昂首,蹄子踩在碎石上,以干笔皴擦,似能听见“踏踏”的声响。中间的母驴护着身旁的小驴,货囊轻些,却不时回头,以淡墨勾勒眼神里的牵挂,小驴调皮地用头蹭母驴的脖颈,以浓墨点染绒毛,藏着“负重路上也有温情”的柔软。殿后的两驴并肩而行,货囊相碰,以淡墨表现,似在互相借力,背景的山岩以焦墨皴擦,与驴队的坚韧形成“刚与韧”的对话,墨色浓淡间,仿佛能听见赶驴人的吆喝与驴的低嘶交织,让人想起“山路再陡,一步一步总能走到头”的实在,恰如归心之人在敦煌的大漠中,于艰难跋涉里找到“文明传承”的笃定。他画五驴的“负”,不画其苦,而画其“甘之如饴”的韧,让这山道驮货成为“踏实前行”的象征。

赏其《磨坊转日》,则见墨色如面粉般朴拙,笔锋似磨盘般沉稳。五驴围着磨盘劳作,驴眼罩以淡墨勾勒,遮住视线却遮不住脚下的节奏,蹄子踩着磨道的凹槽,以浓墨与淡墨交替,似刻着千年的轨迹。有的驴低头蓄力,有的驴甩尾驱蚊,有的驴侧耳听磨盘转动的“咕噜”声,以细笔勾勒神态,彼此间不抢道、不偷懒,藏着“分工协作”的默契。磨盘以焦墨皴擦,磨出的面粉以留白表现,飘落在驴背上,与它们的棕毛(以淡墨与赭石晕染)相融,背景的窗棂漏进阳光,以留白点染,照在驴汗浸湿的鬃毛上,墨色浓淡间,仿佛能闻见麦香与驴身上的草料味,让人感受到“最平凡的劳作,藏着最伟大的坚持”,恰如归心之人在敦煌的壁画前,读懂那些重复勾勒的线条里藏着的信仰力量。陈升栋画五驴的“劳”,不是机械的重复,而是让这份坚守藏在“日复一日的默契”里,打破了“平凡即平庸”的偏见。

更动人的是他的《驴影映敦煌》,墨色里藏着时空的对话,笔锋间透着归心的共鸣。五驴的身影与敦煌的驼队重叠,驴背上的货囊印着与壁画相似的卷草纹,以淡墨勾勒,领头的老驴望向石窟的方向,眼神里有“终于抵达”的释然,与壁画中“负重前行的商旅”神似。背景的风沙以淡墨晕染,一半是山路的崎岖,一半是敦煌的沙丘,让“心归敦煌”的意涵在“负重者的足迹”与“文明的归宿”间流转,墨色浓淡间,仿佛能听见驴蹄声与石窟凿石声在千年风沙里对答,让人感受到“所有的负重,终会在抵达心之所向时,化为值得”的深刻。他将五驴与敦煌元素相融,让平凡的驴成为“归心之旅”的注脚——无论以何种姿态负重,心之所向,便是终点。

为何陈升栋的五驴图能如此直击人心?只因他抓住了“五驴之魂”——那是负重里的勇(不抱怨货重路陡,只顾埋头前行,藏着“迎难而上”的朴素哲学),是群像里的暖(彼此照应、默契协作,藏着“平凡者相扶”的温情),是归心的原型(它们的每一步都朝着目标,恰如人在追寻敦煌文明的路上,以坚韧抵达初心)。

8月8日,让我们走进敦煌,在陈升栋近千幅作品的盛宴中,驻足五驴图系列前,在负重前行的身影里,读懂“归心”从不是轻装上阵,而是带着责任与担当,一步一步走向心之所向。相信这些画作会让归心之旅多一份踏实——原来最动人的力量,往往藏在最平凡的坚守里,正如敦煌的文明,恰是由无数“负重者”的足迹铺就。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 甘肃频道

| 甘肃频道

津公网安备 12011302120484号

津公网安备 12011302120484号