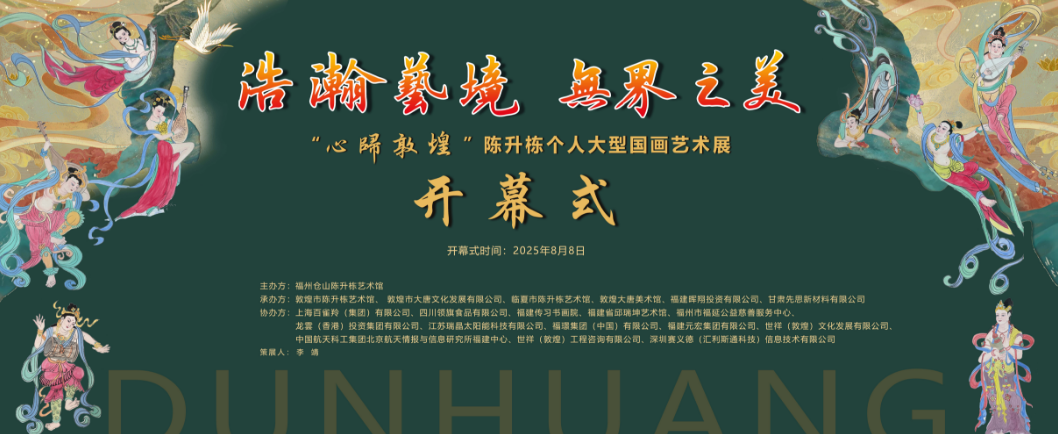

当敦煌的月光漫过壁画上的缠枝纹,当丝路的风拂动画中少女的发梢,8月8日,国家一级美术师陈升栋的个人画展以“心归敦煌”为引,让少女情丝图系列成为这场艺术之约的温柔注脚。这组以少女怀春为魂的国画,以笔墨为丝、以丹青为绪,将少女的纯真、悸动与情思的朦胧凝于宣纸,让归心之旅在最细腻的情愫里,触到“初心本真”的温度。

陈升栋画少女情丝,最得“欲说还休”的妙趣。他笔下的少女,不是直白的“相思”符号,而是“藏在眼底的光、绕在指尖的线、落在笺上的字”——是窗前托腮的怔忡,是灯下缝衣的走神,是陌上采花的浅笑,每一笔都藏着对“青春心事”的珍视,对“纯粹情感”的敬畏,恰如敦煌壁画中那些含苞的莲花,将最娇柔的心事藏在层层花瓣里,让千年的风沙也吹不散那份青涩。

观其《窗前托腮》,墨色如暮色般轻柔,笔锋似思绪般绵长。少女坐在窗前,手肘支着窗台,手指轻捻垂落的发丝,以淡墨与花青勾勒,发梢的弧度里藏着未说的话。她的侧脸以“三白法”晕染,肤色透着月华般的白,眼角的余光落在窗外的桃花上,以粉红轻点,似与那抹艳色“心照不宣”,嘴角噙着半丝笑意,以淡墨轻勾,藏着“想起某个人”的甜。窗棂以淡墨勾勒,窗纸的褶皱里漏进几缕月光,以留白点染,与她眼底的光相映,墨色浓淡间,仿佛能听见她轻匀的呼吸,混着窗外的虫鸣,让人想起“少女情怀总是诗,半是朦胧半是真”的纯粹,恰如归心之人在敦煌的石窟前,卸下所有防备,让最本真的感动漫上心来。他画少女的“思”,不画其苦,而画其“甜涩交织”的美,让这窗前托腮成为“初心萌动”的象征。

赏其《灯下缝衣》,则见墨色如灯晕般暖融,笔锋似丝线般细密。少女坐在油灯旁,手里拿着针线,却停在半空,针脚歪歪扭扭,以细笔勾勒,似被突如其来的念头打断。油灯的光晕以留白表现,映得她脸颊微红,以淡赭石轻扫,睫毛在眼睑投下浅浅的影,以浓墨细勾,藏着“缝的是衣,念的是人”的恍惚。案上的布料以淡墨与浅蓝晕染,叠着未写完的信笺,以淡墨勾勒,字迹被泪水洇开一角,以淡红点染,与她的心事形成“显与隐”的呼应,墨色轻浅处似有晚风拂动灯芯,让灯影在她脸上轻轻摇晃,让人感受到“最真的情,从不是轰轰烈烈,而是藏在一针一线的走神里”的鲜活,恰如归心之人在敦煌的壁画前,于那些繁复的纹样里,读懂最朴素的信仰。陈升栋画少女的“念”,不是痴缠,而是“把心事缝进日常”的温柔,打破了“情丝必是浓烈”的偏见。

更动人的是他的《陌上花思》,墨色里藏着时空的叠印,笔锋间透着归心的共鸣。少女在开满野花的路上采撷,裙摆沾着草汁,以淡绿点染,手里的花束以粉、紫、白晕染,却不及她眼底的光亮。背景的沙丘以淡墨勾勒,隐约可见敦煌石窟的轮廓,让“心归敦煌”的意涵在“少女情丝”与“千年文明”间流转——青春的纯粹与文明的本真,原是相通的“初心”。她采花的手似要触到壁画上的莲花,以淡墨轻连,墨色浓淡间,仿佛能听见她的脚步声与石窟里的诵经声相和,让人感受到“最细腻的情思与最宏大的文明,在‘归心’处相遇”的奇妙。他将少女与敦煌元素相融,让“情丝”不止于儿女情长,更成为“对美好事物的向往”,与敦煌“对信仰的执着”遥相呼应。

为何陈升栋的少女情丝图能如此直击人心?只因他抓住了“情丝之魂”——那是藏不住的真(眼底的光骗不了人,指尖的抖瞒不了心,藏着“不掺杂质”的纯粹),是道不明的妙(想说又咽下的话,想做又停住的手,藏着“留白即意境”的东方美学),是归心的原型(所有的思念与向往,终是“心有所系”的踏实,恰如人在敦煌找到精神的牵挂)。

8月8日,让我们走进敦煌,在陈升栋的个人画展中,遇见这些从笔墨中走来的少女。她们的心事与敦煌的月光共鸣,她们的纯粹与石窟的初心相契,相信这组少女情丝图系列,会让“心归敦煌”的旅程多一份柔软——原来归心不必惊天动地,有时只是想起某个人时的浅笑,看见某道光时的心动,正如在敦煌的壁画前,忽然读懂那些古老笔触里藏着的、与我们相通的温柔。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 甘肃频道

| 甘肃频道

津公网安备 12011302120484号

津公网安备 12011302120484号